Travail d’envergure réalisé en cinq ans, Happy Pills est une collaboration entre le photographe Paolo Woods et le journaliste Arnaud Robert autour d’un monstre du capitalisme : l’industrie pharmaceutique. Tournant leurs regards vers les humain·es, celles et ceux qui consomment, qui cherchent à médicamenter leur moindre émotion, les deux auteurs parviennent à dresser un portrait tout en nuance – et en plusieurs formats – d’un univers aussi universel que terrifiant. Un travail remarquable, présenté à Kyotographie jusqu’au 14 mai. Rencontre avec Paolo Woods.

Fisheye : Comment en es-tu venu à la photographie ?

Paolo Woods : J’ai commencé très tôt, vers 13 ans. J’ai toujours su que c’était ce que je voulais faire en grandissant. J’ai travaillé dans tous les domaines de la photographie. D’abord dans un laboratoire à Florence – là où j’ai grandi – qui était également une petite galerie exposant des images contemporaines. Je me suis ensuite tourné vers la photographie artistique, avec une approche très personnelle.

En 1999, j’ai organisé, pour la ville de Florence, une série d’expositions, dont celle de Paolo Pellegrin. Ce dernier m’a encouragé à venir avec lui au Kosovo pour y capturer le conflit. C’est ainsi que j’ai débuté ma collaboration avec la presse, en devenant photographe de guerre. J’ai voyagé en Afghanistan, en Irak, en Iran jusqu’en 2005 environ. Durant cette époque, j’ai pris l’habitude de travailler en binôme avec le journaliste Serge Michel. À son contact, je me suis petit à petit éloigné du photojournalisme pour me questionner sur ce qu’est la photographie et ce qu’on doit raconter avec… J’ai voulu interroger les limites du médium, ce qui est intéressant à montrer ou non.

C’est donc ainsi que tu as commencé à réaliser des projets plus documentaires ?

Oui. Ce sont toujours des projets au long cours, donc la presse est souvent partenaire – même si son rôle a évolué au fil des années. J’essaie de réaliser des sujets dans l’air du temps, c’est pour ça que je me suis éloigné du côté plus spectaculaire de la photo de guerre… Les formats sont pluriels : j’aime notamment expérimenter avec l’idée d’un livre qui n’est pas un « livre de photographe », donc pas réservé à un public élitiste. Je peux ensuite décliner ces projets sous la forme d’expositions. Mon travail sur les paradis fiscaux a, par exemple, été présenté à Arles mais aussi en plein air, dans la rue et dans des parcs. Dans des lieux prestigieux, donc, mais aussi des endroits pas seulement réservés à l’art, et accessible à tous et à toutes… C’est quelque chose de crucial dans mon travail, de réfléchir à l’audience.

Roy Dolce est un gigolo italien, ici photographié à Montecatini Terme, une station thermale de Toscane. Roy prend des stimulants, principalement du Viagra et du Cialis, avant chaque rencontre professionnelle. Le Viagra est une icône de la culture pop. La pilule bleue promet une efficacité mécanique et une performance durable. Vous pouvez bander sans que votre cerveau n’intervienne. Chaque année, quatre milliards de pilules de Viagra sont vendues dans 70 pays à travers le monde. Et sur l’ensemble des faux médicaments saisis par les autorités, 80 % sont des traitements contre les troubles de l’érection.

Quelles sont les origines de Happy Pills ?

En réalisant ma série The Heavens, j’ai réalisé que les paradis fiscaux n’étaient pas en marge, mais véritablement au cœur du monde de la finance, et j’ai eu envie de continuer à explorer la notion d’industrie… Et l’industrie pharmaceutique m’est venue à l’esprit. Arnaud Robert avait quant à lui fait un reportage pour une radio suisse sur la vie des médicaments. Et si je m’intéresse souvent aux systèmes, à comment les choses marchent, aux mécanismes de notre société et du capitalisme, lui se concentre plutôt sur les gens. On a vite compris que cette industrie ne nous intéressait pas tellement en tant que telle. Nous ne voulions pas faire du journalisme d’investigation, ni du scandale, mais plutôt comprendre comment les choses fonctionnent. Le plus intéressant ? Nous, les consommateurices.

Comment s’est passée la collaboration avec Arnaud Robert ?

J’avais déjà travaillé avec Arnaud pour le projet State, en Haïti – une longue série d’histoires pour la presse – et nous nous entendions très bien. Toute collaboration avec lui est un véritable échange : il intervient beaucoup sur la manière dont j’approche la photo, et moi sur le sujet. C’est un dialogue, une construction qui nous aide à nous remettre en question l’un et l’autre.

Un tel projet a dû nécessiter beaucoup de recherches en amont pour se lancer…

Oui, quand on a commencé à pitcher le projet, les gens ont cru qu’on voulait réaliser un travail contre Bigpharma, mais ce n’était pas du tout notre but ! On ne souhaite pas donner à voir du négatif, ni pointer du doigt, mais plutôt nous interroger : que cherche-t-on, en tant que consommateurices ? Que symbolisent les médicaments ?

Notre producteur, Luc Peter (d’Intermezzo films, une boîte de productions suisse, NDLR) nous a dit qu’il fallait qu’on réalise un documentaire. Pour cela, il nous a fallu écrire une longue présentation – de vingt pages ! – avant même le premier voyage. Ça nous a demandé de beaucoup réfléchir pour synthétiser nos envies.

La question du bonheur et, plus largement, celle du plaisir sont devenues un domaine central dans la recherche médicale. À l’Université de Fribourg, une équipe de chercheurs tentent de localiser dans le cerveau des rats la zone précise d’où le rire jaillit. La biologiste Diana Roccaro est une chatouilleuse de rats professionnelle. Chez certains de ses sujets d’étude, une partie du cerveau nommée hypothalamus est détruite ; elle est censée abriter le siège du rire : le Parva Fox. Lorsque les rats ne disposent plus de Parva Fox, ils ne rient plus. L’idée de stimuler de manière chimique le siège du rire chez les humains suscite des espoirs à plus ou moins long terme pour l’industrie pharmaceutique.

Comment vous y êtes-vous pris ?

Nous avons commencé à écrire une liste de médicaments et ce qu’ils représentaient : la pilule contraceptive, c’est le contrôle. Le viagra, la performance, l’adderall, la réussite, la PrEP agit contre la peur… Toutes ces ambitions, et une pilule pour chacune. C’est comme un reflet des émotions de l’être humain. Aux États-Unis, l’expression « There’s a pill for that » est même devenue populaire. Les pilules substituent finalement l’idéologie : on finit par croire en elles… Dans notre film, on peut suivre six personnages dans leur intimité. Il n’y a pratiquement pas de voix off, c’est une plongée dans leur vie, pour illustrer ce constat.

En plus du documentaire et des expositions, vous avez également décliné Happy Pills sous la forme d’un livre. Pourquoi avoir multiplié les formats et en quoi se complètent-ils ?

Chacun·e peut se faire sa propre expérience. D’ailleurs, en voyant ce qu’on avait filmé, notre producteur était désespéré. Il nous a dit : « Je vous avais dit de faire un film et non une série ! » (Rires). Et s’il y a des entrées pour tout le monde, chaque format renvoie à quelque chose d’unique : le film est immersif, le livre nous permet d’y revenir quand on veut, chez nous, l’exposition présente une scénographie immersive et un jeu avec les cimaises… Il n’y a pas une seule façon de voir la photo, et c’est ce que j’adore avec ce médium ! Il existe en expo, sur notre portable, dans les magazines… Une sculpture de Rodin, par exemple, n’existe qu’en tant que telle. La photographie, elle, peut être vue de multiples manières. Dans l’exposition, on présente beaucoup d’usages qui ne sont pas les miens : Instagram, Grindr, Facebook, des cartes postales, etc.

Beaucoup d’historien·nes pensent que la photo est « finie », mais nous n’avons jamais autant consommé qu’aujourd’hui, et elle est extrêmement pertinente. C’est la même chose que le débat autour de l’IA : oui, des choses changent, comme nos perceptions. Oui, elle se vit différemment, mais elle est plus importante que jamais…

Arnaud Brunel et son épouse Candelita, dans leur appartement de Lausanne, face à leurs médicaments. M. Brunel est le propriétaire d’une société qui produit des meubles de jardin de luxe, il est aussi un grand collectionneur de photos. Cette image appartient à une série réalisée par Gabriele Galimberti pour le projet Happy Pills et intitulée « Home Pharma ». Elle consiste à demander à des familles du monde entier de sortir leur boîte à pharmacie.

Vous avez mis l’humain·e au cœur de Happy Pills. Comment avez-vous rencontré les différentes personnes présentes sur tes photos ?

C’est la raison pour laquelle le projet a pris cinq ans (rires). Nous venons tous deux du journalisme, et je mets les valeurs du métier au cœur de ma pratique : il faut accéder aux choses. Pour y parvenir, on a fait une « liste idéale » de sujets, et on se l’est partagée. Ensuite, il y a énormément de recherches, des échanges avec des fixeur·ses et des organisations…

Des exemples de trouvailles marquantes ?

Pour la PrEP, par exemple, je me suis inscrit sur Grindr et j’ai contacté des centaines de profils. Puis, j’ai collaboré avec une journaliste israélienne qui passait ses journées dessus – parce qu’elle parlait hébreu et moi non. Sur une telle application, on rencontre beaucoup de profils : des exhibitionnistes, d’autres qui ne veulent pas montrer leur visage… On a fini par trouver Maris qui nous convenait. En parallèle, on a contacté une association française, Mourir dans la dignité, qui nous a trouvé d’autres profils, mais beaucoup ne souhaitaient pas être filmé·es ni photographié·es… Finalement un activiste, membre de cette association a découvert qu’il était lui-même malade. Il nous a dit : « Je pense que j’ai trouvé le sujet de votre travail : c’est moi. » Mais pour en arriver là, il nous a fallu trois ans !

Pour trouver Addy, aux États-Unis, j’ai aussi contacté des dizaines et des dizaines de psychologues, psychiatres, etc. au sujet de la consommation de pilule pour les TDAH. Au départ, j’avais en tête un garçon, le cliché de l’enfant hyperactif qui crie… Et finalement, on découvre cette petite fille si douce et gentille… La frustration initiale passée, je me suis dit que c’était encore mieux : on s’interroge sur son besoin d’être médicamentée, et ça rend le sujet plus fort.

Depuis deux ans, Addy consomme quotidiennement des pilules d’Adderall, une amphétamine qui traite les TDAH. Après avoir obtenu des résultats scolaires médiocres, la mère d’Addy a financé une série de tests psychologiques qui ont abouti au diagnostic. Dans l’État du Massachussetts où la famille d’Addy réside, les enfants diagnostiqués avec un TDAH bénéficient d’un soutien scolaire particulier, d’un aménagement des cours et d’un suivi de la médication. Aux États-Unis, 10 % des enfants (de 2 à 17 ans) sont diagnostiqués avec un TDAH et trois-quarts d’entre eux reçoivent un traitement médicamenteux.

Cette notion de « besoin » renvoie également à une certaine addiction. Les médicaments se disent d’ailleurs « drugs », en anglais… Que penses-tu de cette métaphore ?

Je pense que ce sont deux choses vraiment différentes. La métaphore de la drogue place la faute d’un seul côté. Pour moi, une meilleure image est celle du capitalisme. L’offre crée la demande. Il faut savoir que l’industrie pharmaceutique dépense plus en marketing qu’en recherches et en développement… Mais nous, on est demandeur·ses. C’est une industrie qui maîtrise le marketing, elle parvient à faire dépenser tout le monde, des plus riches aux plus pauvres. C’est le capitalisme poussé à l’inimaginable ! C’est d’ailleurs une constante dans mon travail : le nouveau visage du capitalisme.

Une histoire t’a-t-elle particulièrement marquée ?

Il y a, bien sûr, celle du Zolgensma, le médicament le plus cher au monde. Une dose coûte 1,2 million de dollars. Et si celle-ci est suffisante pour guérir les malades, elle est presque inaccessible. Les gens finissent par lancer des crowdfundings en ligne pour espérer guérir leurs enfants… Et la compagnie qui vend le médicament organise chaque année une loterie, offrant au hasard 100 doses… J’ai en plus un rapport particulier à cette maladie, parce que ma nièce en est atteinte.

Mais l’histoire qui m’a touché plus que les autres, c’est celle de Louis Bériot. Nous nous sommes incroyablement bien entendus avec cet homme, qui était atteint d’un cancer du pancréas et avait décidé d’avoir recours au suicide assisté à Bâle, cette pratique étant interdite en France. Il est décédé le 15 avril 2019.

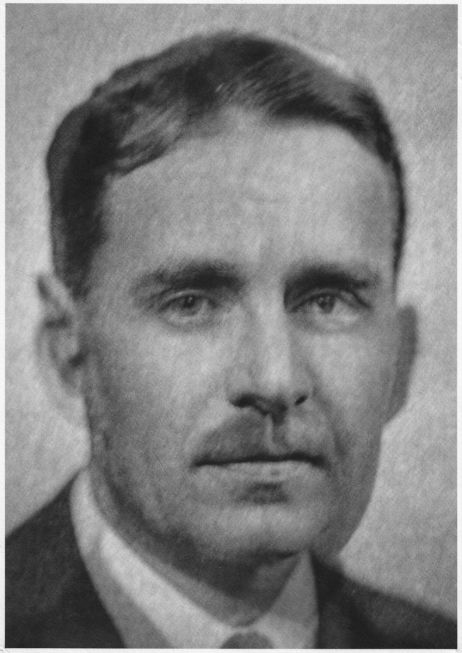

Journaliste, écrivain, ancien patron de la télévision publique, Louis Bériot était atteint d’un cancer du pancréas. Il avait décidé de recourir au suicide assisté à Bâle parce que la pratique reste illégale en France. Il est mort le 15 avril 2019 après une injection de barbituriques. Sur le faire-part de décès qu’il avait rédigé, il indiquait : « Salut la compagnie ! Je pars sans regrets, heureux de la vie riche qui m’a été offerte ; insatiable curieux du voyage qui s’ouvre à moi. Comme disait Chateaubriand : “Il faut finir tôt ou tard.” Ne vous inquiétez pas, ne me pleurez pas. Riez, aimez et vivez à ma santé. »

As-tu transformé ta manière de prendre des photos au contact de certaines personnes ?

Oui, tout à fait. Pour Louis, j’ai voulu réaliser une sorte d’album de famille, en jouant avec cet univers un peu « cucul la praline » : les moments heureux, les naissances, les examens, les mariages, les premiers enfants… En Inde, en revanche, j’ai imaginé des choses plus construites, à la chambre photographique. Au Pérou, des portraits très posés, façon début de siècle… Tout cela a d’ailleurs lancé des discussions très intéressantes sur la manière de photographier.

Un dernier mot ?

En construisant ce travail, j’ai réalisé que je n’avais jamais sorti de livre à mon nom seulement. Lorsqu’on travaille avec des gens – souvent meilleurs que nous ! – c’est quelque chose qui arrête de nous définir. Notre travail est très solitaire et les photographes ont tendance à penser qu’ils peuvent tout expliquer. Travailler avec les autres requiert une certaine forme d’humilité qui m’a beaucoup appris. Ça permet de s’interroger dans ses certitudes, de se remettre en question… Qu’est-ce que j’ai pu m’engueuler avec Arnaud, Serge, Gabriele…! Mais c’est tellement plus intéressant, finalement.

L’Inde est une nation de bodybuilders et l’industrie pharmaceutique locale fournit à profusion en hormones de croissance ou en stéroïdes les athlètes locaux. « Il n’existe pas de bodybuildeurs en compétition sans stéroïdes. Et cela nulle part dans le monde », explique Vishal, un entraîneur de Mumbai. Ces corps dopés sont le théâtre d’une virilité paradoxale. Les culturistes sont un volume dépourvu de force. Les muscles existent chez eux pour être contemplés et non pour agir. Les effets secondaires des stéroïdes incluent notamment la réduction des testicules et l’impuissance.

Les marchands ambulants dans les rues d’Haïti jouent le rôle de prescripteurs. Ils vendent à la pièce un mélange de pilules fabriquées en Chine, de contrefaçons conçues en République dominicaine à l’intention du marché haïtien, de médicaments périmés abandonnés par les ONG. L’aspect esthétique de leur assortiment compte. « Si ma tour n’est pas belle, on n’achète pas », affirme Berthony.

© Paolo Woods / Arnaud Robert